アルムナイを巻き込んだリファラル採用へ。まずは「リファラル採用」の基本をチェック!

>> 「リファラル採用の3つの失敗と7つの成功ポイント」を無料でダウンロードする

アルムナイの基本的な定義

アルムナイという言葉は、ビジネスシーンで広く使われるようになりました。しかし、類似する言葉との違いや、その本来の意味を正確に理解している方はまだ少ないかもしれません。まず、アルムナイの基本的な定義と関連用語との違いを明確にします。

アルムナイの語源とビジネスにおける意味

アルムナイ(alumni)は、ラテン語を語源とする言葉です。元々は「卒業生」や「同窓生」を意味し、大学などの教育機関で使われていました。この意味が転じて、ビジネスや人事の分野では、企業の「退職者」や「OB・OG」を指す言葉として定着しています。特に、定年退職者だけでなく、キャリアの途中で退職した人材を指す場合が多いです。

従来、日本では「OB(Old Boy)・OG(Old Girl)」という言葉が広く使われてきました。しかし、ジェンダーに配慮する観点から、より中立的なアルムナイという言葉が選ばれるケースが増えています。この言葉の変化は、単なる表現の違いだけではありません。OB・OGが持つ非公式で社会的なつながりのニュアンスに対し、アルムナイは企業が戦略的に関係を構築・維持する「人的資本」としての側面を強く含んでいます。言葉の選択自体が、退職者に対する企業の見方が、過去のつながりから未来の資産へと進化したことを示しています。

カムバック採用や再雇用との違い

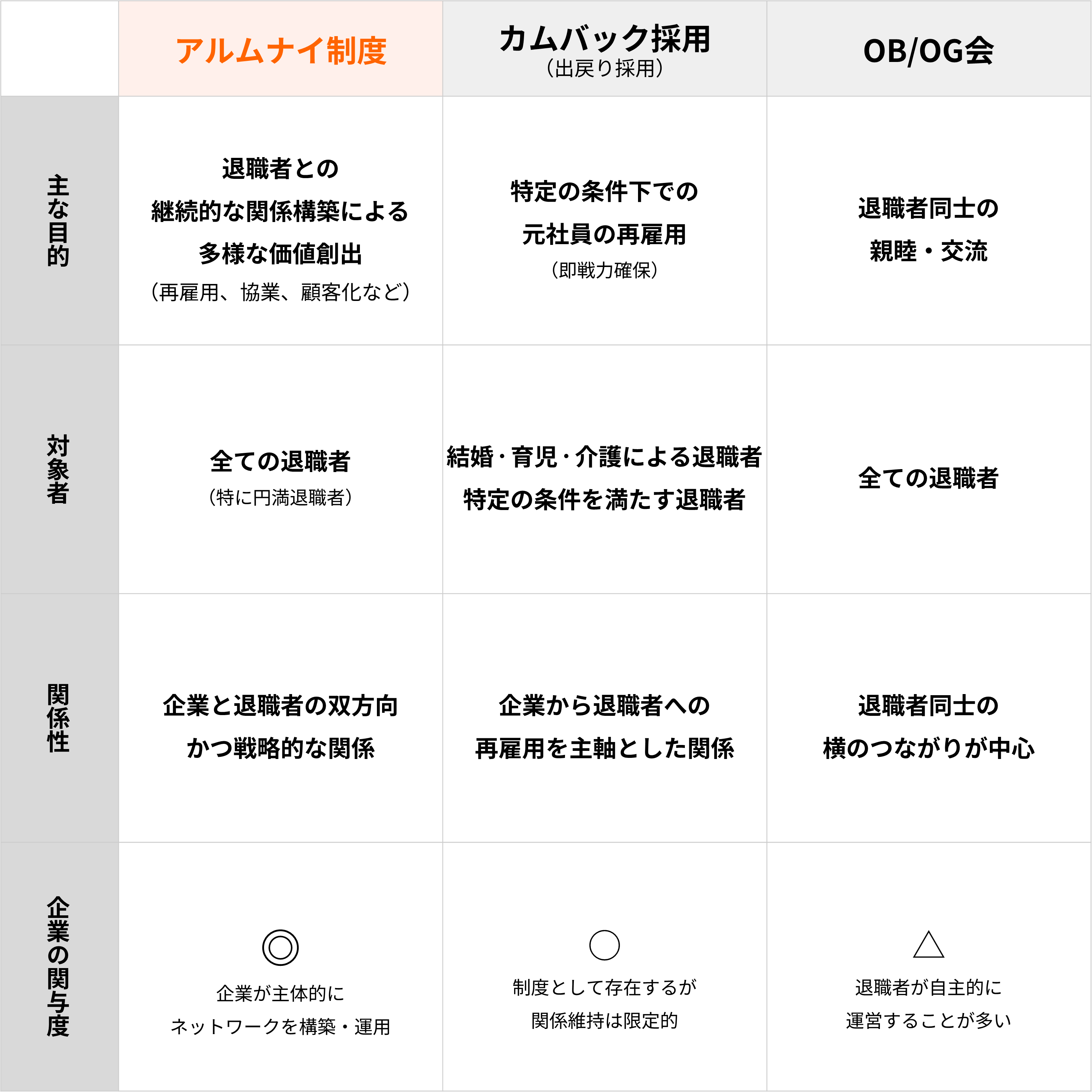

アルムナイと関連して使われる言葉に「カムバック採用」や「再雇用」があります。これらの言葉は退職者を再び雇用する点で共通していますが、その目的や対象、関係性の性質に違いがあります。

アルムナイ採用は、退職者との継続的な関係構築を重視し、再雇用だけでなく、協業やリファラル(紹介)など、多様な価値創出を目指す広範な戦略です。一方で、カムバック採用(出戻り採用)は、結婚や育児、介護といったやむを得ない理由で退職した社員を再び雇用する「制度」としての側面が強いです。アルムナイ採用という大きな枠組みの中に、カムバック採用という具体的な施策が含まれると捉えることもできます。

また、「再雇用」という言葉は、主に定年退職者を対象に、雇用を延長する文脈で使われることが一般的です。これに対し、アルムナイは定年前の退職者を主な対象としています。ただし、これらの用語の定義は企業によって異なり、明確に定まっているわけではないため、文脈に応じて解釈する必要があります。

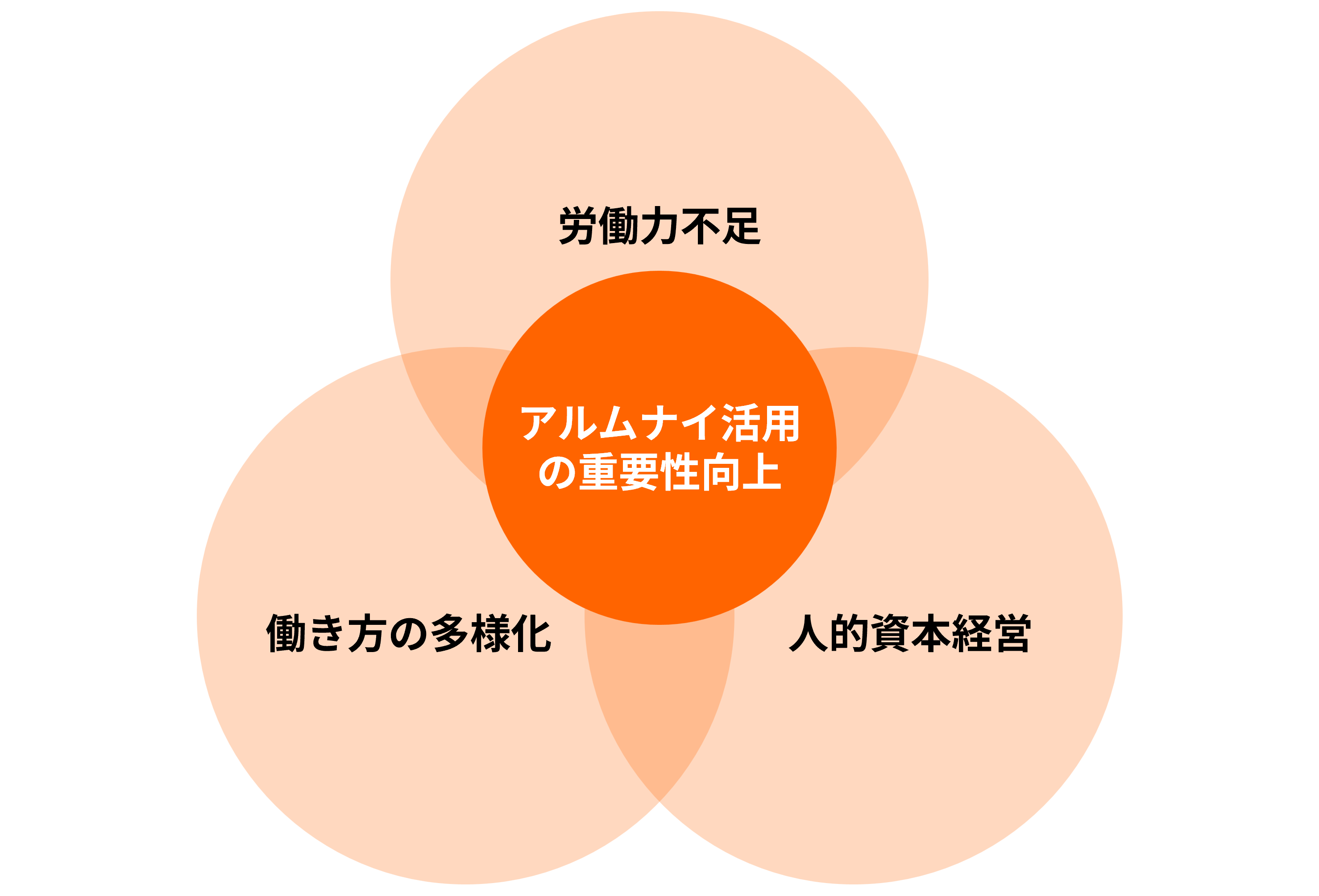

なぜ今、アルムナイが注目されるのか?3つの社会的背景

アルムナイという考え方が急速に広まっている背景には、日本の労働市場や社会構造の大きな変化があります。ここでは、アルムナイが注目される3つの主要な背景について解説します。

【1】少子高齢化と労働力不足

日本は深刻な少子高齢化に直面しており、労働人口の減少は多くの企業にとって喫緊の課題です。リクルートワークス研究所の予測によれば、2040年には1,100万人もの労働力が不足するとされています。このような売り手市場では、従来の採用手法だけで優秀な人材を確保することは困難です。企業は、競争が激しい採用市場の外に存在する新たな人材プールを探す必要に迫られています。アルムナイは、自社の文化や事業を既に理解している、いわば「事前審査済み」の貴重な人材プールです。外部から全く新しい人材を採用するよりも、効率的に組織力を強化できる手段として、その価値が見直されています。

出典:未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる/リクルートワークス研究所

出典:未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる/リクルートワークス研究所

【2】働き方とキャリアの価値観の多様化

終身雇用が当たり前だった時代は終わり、転職はキャリアアップのための一般的な選択肢となりました。総務省の調査では、転職希望者数はこの10年で大幅に増加しています。また、フリーランスや起業、副業など、働き方の選択肢も多様化しています。従業員が企業を離れる理由は、もはやネガティブなものだけではありません。スキルアップや新たな挑戦など、ポジティブな理由での退職が増えたことで、企業を離れた後も他社で経験を積み、さらに成長した優秀な人材が増加しています。このような人材の流動性の高まりは、結果として各企業が抱えるアルムナイの母数を増やし、その質を高めています。企業にとって、アルムナイは単なる元社員ではなく、社外で新たな価値を身につけた「潜在的な即戦力」の宝庫となっているのです。

【3】人的資本経営への注目

近年、従業員をコストではなく、企業の成長を支える「資本」として捉える「人的資本経営」の考え方が広まっています。経済産業省が公表した「人材版伊藤レポート2.0」でも、アルムナイの活用が多様な人材を獲得するための一手法として推奨されています。この考え方では、退職は企業と個人の関係の終わりではありません。退職は、雇用関係から、協業パートナーや将来の顧客、あるいは再入社候補者といった、新たな関係への「移行」と捉えられます。企業が退職時に良好な関係を築き、その後もつながりを維持すること(イグジットマネジメント)は、将来的に様々な形で企業価値を高めるための戦略的な投資と見なされるようになっています。

これら3つの背景は、独立しているわけではなく、相互に影響し合っています。「労働力不足」が新たな人材供給源の必要性を生み出し、「働き方の多様化」が質の高いアルムナイという供給源そのものを拡大させ、「人的資本経営」がその供給源に投資するための戦略的な正当性を与えています。この強力なサイクルが、アルムナイ活用のトレンドを加速させているのです。

データで見るアルムナイ活用の現状

アルムナイ活用は、単なるトレンドではなく、具体的な数値として市場の成長や企業の導入率に表れています。各種調査から、日本におけるアルムナイ活用の現状を客観的に見ていきましょう。

市場規模の急成長

アルムナイ採用やリファラル採用を支援するサービスの市場は、急速に拡大しています。矢野経済研究所の調査によると、この市場規模は2022年度の18億5,000万円から、2024年度には50億7,000万円に達する見込みです。わずか2年で約2.7倍に成長しており、2028年度には300億円に達すると予測されています。この爆発的な成長は、多くの企業がアルムナイ活用に本格的に取り組み始めたことを示しています。

出典:2025 リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望/株式会社矢野経済研究所

出典:2025 リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望/株式会社矢野経済研究所

企業の導入状況

企業のアルムナイ採用の導入率は、調査によってばらつきがありますが、着実に浸透していることがわかります。

マイナビの調査(2024年1月)では、40.9%の企業がアルムナイ採用を実施していると回答しました。特に、従業員数が多い企業ほど導入率は高い傾向にあり、従業員301名以上の企業では55.7%が実施しています。

出典:2024年1月度 中途採用・転職活動の定点調査/株式会社マイナビ

出典:2024年1月度 中途採用・転職活動の定点調査/株式会社マイナビ

労働者の意識と実態

労働者側にも、古巣への復帰に対する関心が見られます。マイナビによる「2024年6月度 中途採用・転職活動の定点調査 」によると、転職経験者の約3人に1人(32.9%)が、過去に在籍していた会社へ戻りたいと考えたことがあると回答しています。しかし2024年1月度の調査では、実際に再入社を経験した人の割合は12.3%となっており、意向と実現の間にはギャップが存在します。その理由の一つとして、再入社の経路が挙げられます。パーソル総合研究所の調査では、再入社した人のうち75.7%が「人づて・縁故」といった非公式なルートを利用しており、企業の公式な制度を利用した人はわずか4.0%でした。

出典:コーポレート・アルムナイ(企業同窓生)に関する定量調査/パーソル総合研究所

出典:コーポレート・アルムナイ(企業同窓生)に関する定量調査/パーソル総合研究所

このデータは、「アルムナイ活用の公式化の遅れ」という重要な現状を浮き彫りにしています。多くの企業が非公式にはアルムナイの再雇用を受け入れている一方で、それを戦略的に管理・推進するための公式な制度やネットワークの整備が追いついていないのです。この「公式化のギャップ」こそが、急成長するアルムナイ支援サービス市場の需要の源泉であり、アルムナイ活用が単なる偶発的な出来事から、体系化された人事戦略へと成熟していく過程にあることを示唆しています。

経済的インパクト

アルムナイがもたらす価値は、再雇用に限りません。パーソル総合研究所は、退職者が元いた企業や元同僚との間で行うビジネス上の取引を「アルムナイ経済圏」と定義し、その市場規模が年間1兆1,500億円にのぼると試算しています。この事実は、アルムナイが協業パートナーや優良顧客としても、企業に大きな経済的価値をもたらす存在であることを明確に示しています。

アルムナイ制度を導入する7つのメリット

アルムナイ制度の導入は、企業に多岐にわたるメリットをもたらします。採用活動の効率化から組織の活性化、さらには新たなビジネスチャンスの創出まで、その効果は計り知れません。ここでは、企業が享受できる7つの主要なメリットを具体的に解説します。

【1】即戦力人材の確保と採用ミスマッチの防止

アルムナイは、自社の事業内容、業務プロセス、そして企業文化や人間関係といった内部事情を既に深く理解しています。そのため、外部から採用した人材に比べて、オンボーディング(入社後の定着・戦力化支援)にかかる時間が大幅に短縮され、即戦力として早期に活躍することが期待できます。また、採用における最大の課題の一つが、入社後のミスマッチです。アルムナイ採用では、企業側も本人もお互いのことをよく知っているため、「期待と違った」というミスマッチが起こりにくいのが大きな利点です。これにより、採用後の定着率が高まり、組織の安定性向上にもつながります。

【2】採用・教育コストの削減

アルムナイ採用は、コスト面でも大きなメリットがあります。アルムナイネットワークを通じて直接本人にアプローチする場合が多いため、人材紹介会社への成功報酬や、大規模な求人広告の掲載費用といった採用コストを削減できます。さらに、メリット1で述べたように、アルムナイは企業文化や基本的な業務に精通しているため、新人研修のような基礎的な教育は不要です。最近の変化点などを共有するだけで済むため、教育にかかる時間と費用の両方を削減することが可能です。

【3】社外の新たな知見・価値観の取り込み

一度退職し、他社で経験を積んだアルムナイは、自社にはない新しいスキル、知識、そして価値観を持って帰ってきてくれます。例えば、競合他社の優れた業務プロセスや、異なる業界の最新トレンドなど、外部の視点を取り入れることで、社内に新しい風を吹き込み、組織の活性化やイノベーションを促進するきっかけとなります。彼らは、内部事情を理解した上で客観的な指摘ができるため、その意見は非常に貴重なものとなります。

【4】企業ブランディングとエンゲージメントの向上

アルムナイ制度を導入し、退職後も良好な関係を築く姿勢は、「従業員を大切にする企業」というポジティブな企業イメージを社外に発信します。これは採用ブランディングにおいて非常に有効で、新たな人材を惹きつける力になります。同時に、現職の従業員に対しても良い影響を与えます。会社が退職者を大切にする姿を見ることで、従業員は自社への信頼を深め、心理的な安心感を得ることができます。結果として、従業員エンゲージメント(仕事に対する熱意や貢献意欲)が高まり、離職率の低下にもつながる可能性があります。また、良好な関係にあるアルムナイは、自社の製品やサービスを推奨する強力な「ブランドアンバサダー」となってくれることも期待できます。

従業員エンゲージメントを高めることは、アルムナイ制度の成功だけでなく、現職社員の定着率向上にも直結します。エンゲージメント向上の具体的な手法については、以下の記事で詳しく解説しています

従業員エンゲージメントとは?向上させるメリットや具体的な施策を解説

【5】ビジネス機会の創出(協業・顧客化)

アルムナイとのネットワークは、採用以外にも様々なビジネスチャンスを生み出します。アルムナイが取引先や提携先の企業に転職した場合、そのつながりが新たなビジネスパートナーシップや協業のきっかけになることがあります。既にお互いの信頼関係が構築されているため、スムーズに連携を進めることが可能です。また、アルムナイ自身が企業の製品やサービスの優良な顧客になることも少なくありません。さらに、アルムナイネットワークは、業界の動向や競合の情報などを得るための貴重な情報源としても機能します。

【6】リファラル採用の活性化

リファラル採用とは、社員の紹介を通じて人材を採用する手法です。アルムナイは、自社の文化や求める人物像を深く理解しているため、自身のネットワークから自社にマッチする優秀な人材を紹介してくれる可能性が高いです。アルムナイからの紹介は、質の高い母集団形成に大きく貢献します。元社員という信頼できるソースからの推薦は、転職潜在層など、通常の採用活動ではアプローチが難しい優秀な人材を惹きつける力も持っています。

アルムナイからの紹介は、リファラル採用の質の高いチャネルの一つです。効果的なリファラル採用の仕組みづくりについては、以下の記事もご参照ください。

リファラル採用とは?意味やメリット・デメリット、促進方法と事例を解説

アルムナイを巻き込んだ「リファラル採用」を成功させる秘訣をチェック!

>> 「リファラル採用の3つの失敗と7つの成功ポイント」を無料でダウンロードする

【7】タレントプールの形成と活用

アルムナイネットワークは、将来の採用候補者となりうる人材のデータベース、すなわち「タレントプール」として機能します。採用の現場では、「優秀な候補者だが、今は適切なポジションがない」というタイミングの不一致が頻繁に起こります。アルムナイネットワークを構築しておくことで、そのような人材との関係を維持し、将来的に適切なポジションが生まれた際に、迅速にアプローチすることが可能になります。これにより、欠員補充のような受動的な採用から、事業戦略に基づいた能動的なタレント獲得へと転換できます。

アルムナイネットワークは、将来の採用ニーズに応えるための強力なタレントプールとして機能します。タレントプールの戦略的な構築と活用方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

知っておくべきアルムナイ制度の4つのデメリットと対策

アルムナイ制度は多くのメリットをもたらす一方で、導入・運用にあたってはいくつかの注意点や課題も存在します。これらの潜在的なデメリットを事前に理解し、適切な対策を講じることが、制度を成功させる鍵となります。ここでは、4つの主要なデメリットとその対策を解説します。

【1】既存社員の不満とモチベーション低下への対策

アルムナイが再入社する際、その給与や役職が既存社員よりも優遇されているように見えると、不公平感を生む可能性があります。「一度会社を辞めた人が、なぜ自分より良い待遇なのか」という不満は、長年会社に貢献してきた社員のモチベーションを低下させる大きな要因となり得ます。

対策:透明性の高い公正なルール設計

この問題を防ぐためには、処遇決定のプロセスを透明化し、客観的な基準を設けることが不可欠です。

- 明確な基準の設定(勤続年数や退職時の役職などの再雇用の対象となる条件や、復帰後の給与・役職を決定するための評価基準を明確に定める)

- 社外経験の評価(アルムナイの待遇は、退職後の他社での経験や習得したスキルなど、新たに会社にもたらす価値を正当に評価した結果であることを明確に説明)

- 丁寧な社内コミュニケーション(制度の目的や、会社全体にとってのメリットを既存社員に丁寧に説明し、理解を求めることが重要)

【2】安易な離職を助長させないためのルール設計

「いつでも戻ってこられる」という安心感が、かえって社員の離職に対するハードルを下げてしまう可能性があります。アルムナイ制度が安易な退職のセーフティーネットとして認識されると、組織全体の離職率が上昇するリスクがあります。

対策:条件の明確化とエンゲージメント向上

- 再雇用の非保証(アルムナイ制度はあくまで再雇用の「機会」を提供するものであり、「保証」するものではないことを明確に周知)

- 高い基準の設定(再雇用の条件として、他社での顕著な実績や自社が必要とする特定のスキルセットの獲得などを設定し、誰でも簡単には戻れないという基準を設ける)

- リテンションへの注力(最も重要な対策は、現職社員のエンゲージメントを高め、そもそも「辞めたい」と思わせない魅力的な組織を作ること。アルムナイ制度は、あくまでリテンション施策を補完するものと位置づける)

【3】情報漏洩リスクの管理方法

アルムナイネットワークでは、社外の人間である退職者と企業の情報を共有します。その過程で、意図せずして機密情報や内部情報が外部に漏洩するリスクが伴います。

対策:段階的な情報共有とアクセス管理

- 情報レベルの定義(ネットワークで共有する情報をレベル分け。全アルムナイに公開するプレスリリースなどの一般情報、特定のアルムナイに限定して共有する非公開の求人情報などを区別する)

- セキュアな基盤の利用(Facebookグループなどの一般的なSNSだけでなく、セキュリティが管理された専用のアルムナイ向けプラットフォームを利用することで、参加者の管理や情報統制がしやすくなる)

- ルールの策定(ネットワーク参加の条件として、秘密保持に関する同意を得るなど、明確なルールを定めておく)

【4】ネットワーク維持・管理コストと投資対効果

アクティブなアルムナイネットワークを維持するためには、相応のコストとリソースが必要です。プラットフォームの利用料、イベントの企画・運営費用、そして情報発信やコミュニケーションを担当する人員の時間的コストなどがかかります。これらの投資に対する効果(ROI)がすぐには見えにくいことも課題です。

対策:スモールスタートと多角的なROIの可視化

- 段階的な導入(最初から大規模なシステムを導入するのではなく、まずはSNSグループやメーリングリストなど、低コストで始められる方法から試すのが賢明。効果が見えてきた段階で投資を拡大)

- 多角的な効果測定(ROIを再雇用者数だけで測るべきではありません。「アルムナイ経由のリファラル採用数」「アルムナイからのビジネスリード獲得数」「企業の評判に関するポジティブな口コミの数」など、多角的な指標で効果を測定し可視化することが重要)

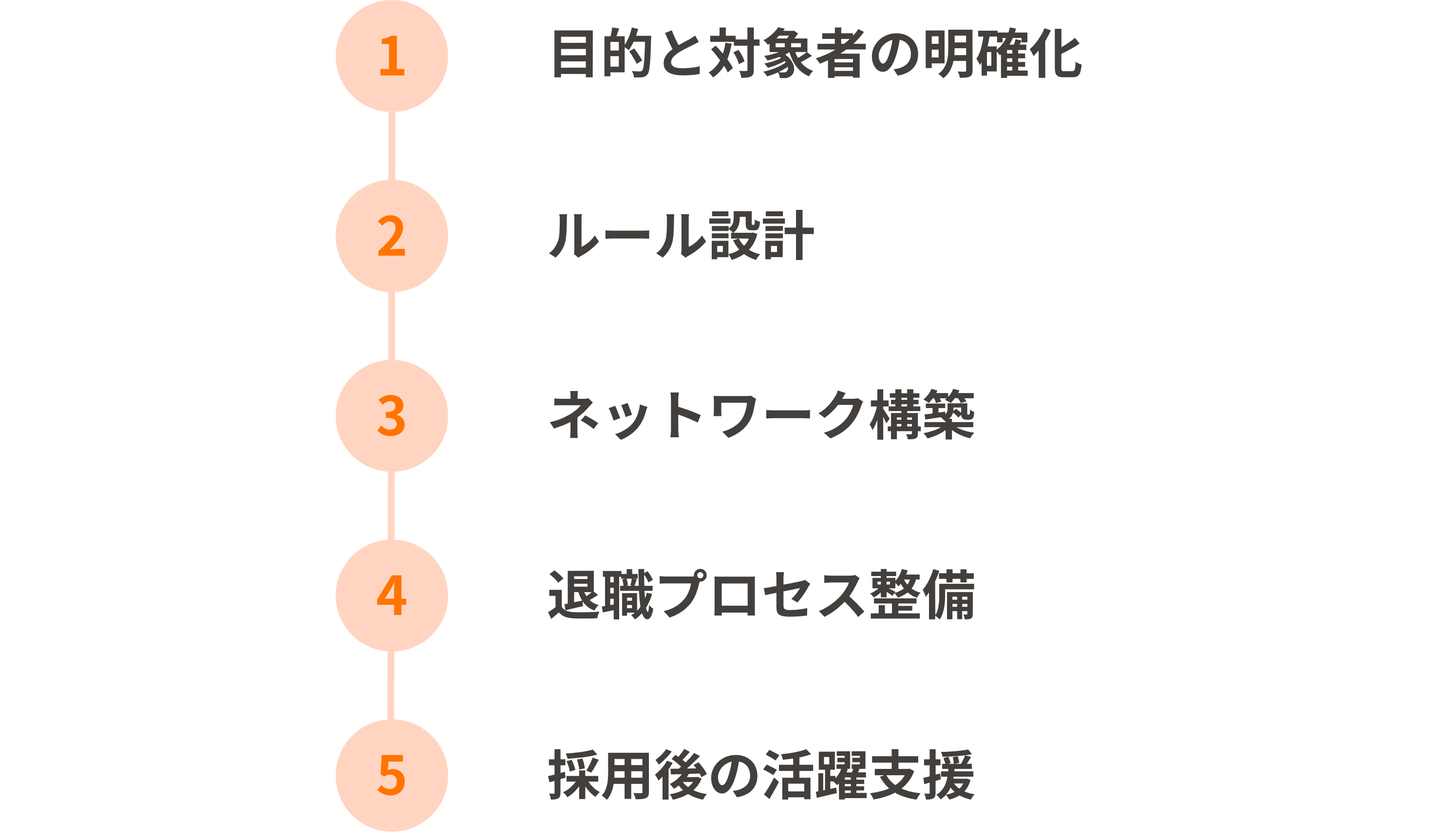

アルムナイ制度の導入・運用を成功させる5つのステップ

アルムナイ制度を成功させるためには、戦略的な視点に基づいた計画的な導入と運用が不可欠です。ここでは、制度の立ち上げから採用後のフォローまで、具体的な5つのステップに分けて解説します。

ステップ1:目的と対象者の明確化

何よりもまず、「なぜアルムナイ制度を導入するのか」という目的を明確にすることが重要です。目的が曖昧なままでは、その後の施策がぶれてしまい、制度が形骸化する原因となります。目的の例としては、以下のようなものが考えられます。

- 優秀な即戦力人材の再雇用

- 副業や業務委託での協業パートナー探し

- アルムナイからの顧客や候補者の紹介

- 業界の情報交換や知見の共有

目的が定まったら、次に「誰とつながりを維持するのか」という対象者を定義します。全ての退職者を対象にするのか、あるいは「勤続3年以上の円満退職者」のように、一定の基準を設けるのかを検討します。定めた目的に貢献してくれる可能性の高い層を対象とすることが、効果的な運用につながります。

ステップ2:再雇用条件と処遇ルールの設計

既存社員の不公平感をなくし、制度の信頼性を担保するために、再雇用に関する明確なルールを設計します。

- 対象者の条件(な条件を満たしたアルムナイが再雇用の対象となるかを具体的に定める。例えば、退職時の評価が一定以上、特定の専門スキルを持つなど)

- 処遇の決定方法(復帰後の給与や役職をどのように決定するかのフレームワークを構築。退職時の待遇をベースにするのではなく、他社で得た経験や現在の市場価値を客観的に評価する仕組みが求められる)

ステップ3:アルムナイネットワークの構築とコミュニケーション設計

アルムナイと継続的につながるための「場」を構築します。

- プラットフォームの選定(企業の規模や目的に合わせて、最適なプラットフォームを選ぶ。手軽に始められるFacebookやLinkedInの限定グループから、高度な管理が可能な専用のアルムナイツールまで選択肢は様々)

- コミュニケーション計画(どのような情報を、どのくらいの頻度で発信するかの計画を立てる。企業の最新ニュース、アルムナイ限定の求人情報、交流イベントの案内など、アルムナイにとって価値のある情報を提供し続けることが、エンゲージメント維持の鍵)

- 交流の場の提供(オンラインでの近況報告会や、オフラインでの交流会など、アルムナイ同士や現役社員が交流できるイベントを定期的に企画)

ステップ4:円満な退職プロセスの整備(イグジットマネジメント)

アルムナイとの良好な関係は、退職の瞬間に始まります。退職者を気持ちよく送り出す「イグジットマネジメント」は、アルムナイ制度の成功を左右する最も重要な要素です。どんなに優れたネットワークを構築しても、退職時の体験が悪ければ、誰も参加してくれません。

- 建設的な退職面談(退職面談・エグジットサーベイは、単なる事務手続きの場ではなく、退職理由を真摯にヒアリングし、組織改善のための貴重なフィードバックとして活用。同時に、本人の今後のキャリアを応援する姿勢を伝える)

- ネットワークへの招待(退職手続きの最後に、アルムナイネットワークの目的やメリットを説明し、温かく参加を促す。これにより、退職が「関係の断絶」ではなく「新たな関係への移行」であることを示すことができる)

ステップ5:採用後のオンボーディングと活躍支援

アルムナイの採用が決まった後も、重要なプロセスが続きます。

- 再オンボーディング(元社員であっても、退職していた期間に社内のルールや組織、戦略は変化している。変更点をキャッチアップし、スムーズにチームに再統合するための「再オンボーディング」プログラムを実施)

- 社外経験の活用(アルムナイが社外で得た知見やスキルを、社内勉強会などで共有してもらう機会を設ける。これは本人の価値を認め、組織全体の知識レベルを向上させる上で有効)

- 定期的なフォロー(入社後の数ヶ月間は、定期的な1on1ミーティングなどを通じて、困っていることやギャップを感じていないかを確認し、早期の活躍をサポート(

【業界・規模別】国内企業のアルムナイ活用成功事例10選

アルムナイ活用は、業界や企業規模を問わず、多くの日本企業で成果を上げています。 ここでは、多様な目的やアプローチを持つ10社の成功事例を紹介します。 自社の状況と照らし合わせながら、戦略立案のヒントにしてください。

1. トヨタ自動車株式会社(自動車/大企業)

モビリティカンパニーへの変革を支える多様な人材を確保するため、既存の「キャリア・カムバック制度」を発展させました。専用ポータルサイトでの情報発信やリアルでの懇親会、アイデアソンなどを実施しています。その結果、登録者数は約500名に達し、MBA取得者など他社で専門性を高めた人材のカムバック採用に成功しています。

参照:トヨタ自動車がアルムナイと共に目指すモビリティカンパニーへのフルモデルチェンジ/オフィシャル・アルムナイ

2. パナソニックグループ(総合電機/大企業)

一度退職したカムバック社員の「社外に出たからこそ見える課題を経営に活かすべき」という問題意識から発足し、「戻ってきたくなる会社」としてのブランディングを目標に掲げています。アルムナイだけでなく現役社員も参加できるオープンなコミュニティを設計し、グループCEO自らが参加する交流会も開催しています。この取り組みにより、2024年度にはコミュニティ経由で27名ものカムバック採用が実現し、多様な人材を受け入れる文化変革にも貢献しています。

参照:注目度の高さは想定以上のものに。 組織の成長に欠かせないアルムナイとの“共創”も実現

3. 日清食品グループ(食品/大企業)

人材の流動性が高まり、人的資本経営への注目が集まる中、アルムナイにも退職後も“ファン”であり続けてもらうための関係構築を目指しています。その実現のため、2023年8月に「日清食品アルムナイ・コミュニティ」を立ち上げ、再雇用や新たなビジネス機会の創出も視野に入れています。現在は、アルムナイが自主的に交流できる「柔らかいコミュニティ」の形成を目指す段階にあり、今後の成果創出が期待されます。

参照:いつまでも“ファン”でいられるコミュニティへ。 立ち上げから1年で3名のアルムナイ採用も

4. 住友商事株式会社(商社/大企業)

“次の100年”を見据えた新たな価値創造に挑むため、多様な経験を積んだアルムナイを未来を共創する重要なキーパーソンとして明確に位置づけています。オープンイノベーションラボのツアーやアルムナイによるピッチイベント、さらにはアルムナイが自発的に企画する交流会など、オフラインでの接点を強化しています。登録者数は500名を超え、起業したアルムナイと「小児向けVR弱視治療用アプリ」を共同開発しアワードを受賞するなど、具体的な事業共創を実現しています。

参照:“次の100年”で挑む新たな価値創造。 アルムナイをキーパートナーとし、コーポレートテーマを体現

5. 中外製薬株式会社(医薬品/大企業)

「ヘルスケア産業のトップイノベーター」という企業理念の実現に向け、他社・他業界での経験を持つ「異能人財」の再雇用を目的として制度を刷新しました。会社の最新動向を深く伝える情報発信や、人事部長など経営層が登壇するイベントを実施し、アニュアルレポートに掲載するなど社内への浸透も図っています。結果として累計4名の再雇用が実現したほか、アルムナイから自発的に「中外愛」と語られるほどエンゲージメントの高い関係性を構築しています。

参照:目指すのはアルムナイとの“ゆるやかなつながり”。再雇用によってミッションステートメントの実現にも大きく寄与

6. 株式会社ドリームインキュベータ(コンサルティング/中小企業)

以前から存在した属人的な繋がりを公式に「仕組み化」し、DI・社員・アルムナイの三者すべてに価値をもたらす「三方良し」のエコシステム構築を目指しています。多様な分野で活躍するアルムナイを招く対話型イベント『DIalog』を継続的に開催し、現役社員の「こんな話が聞きたい」という声を起点に企画を運営しています。その結果、5年以上にわたり活動が形骸化することなく継続し、社員のキャリア自律を促すだけでなく、鳥取県との連携といった具体的な事業連携も生まれています。

参照:ビジネス機会創出、人材育成、採用力強化、心理的安全性向上など多岐にわたる価値を生み出すドリームインキュベータのアルムナイネットワーク

7. 三井住友海上火災保険株式会社(金融・保険/地方)

イノベーション企業への変革を目指し、社外の多様な価値観を取り込むため、「ゆるやかなつながり」の構築を戦略目標としました。趣味ベースのカジュアルな交流の場を設けたり、オフラインイベントや社内ビジコンにアルムナイが参画したりする機会を提供しています。登録者数は700名を超え、ネットワークをきっかけとした再入社や、アルムナイ経由でのビジネス協業が実際に生まれています。

参照:【カンファレンスレポート】三井住友海上アルムナイネットワークが生む、事業連携や再入社など多様な価値〜人事担当者、再入社者、アルムナイに聞く〜

8. 丸紅株式会社(商社/大企業)

多様なバックグラウンドを持つアルムナイと現役社員が繋がるコミュニティを形成し、新たなビジネスチャンスの創出やキャリアの可能性を広げることを目的としています。専用SNSを導入してアルムナイ同士のネットワーク形成を促し、人材獲得やビジネス協業といった価値創出を目指しています。アルムナイからは「会社が大好き」といったポジティブな声が寄せられており、ネットワーキングを通じた価値創出が期待されています。

参照:「できないことは、みんなでやろう。」 多様な人財が繋がるアルムナイコミュニティ

9. 大英産業株式会社(不動産/中小企業)

若手の退職増加や採用難という課題に直面し、「退職したら終わり」という旧来の企業文化を変革することを目的にネットワークを導入しました。公式ネットワークを設立し、アルムナイとゆるやかにつながり、情報交換や悩みを相談し合える関係性を構築。将来的にはビジネス連携や再雇用も目指しています。この取り組みにより、採用ブランディングの面で「退職後もポジティブな関係が続く会社」という文化への変革を実現し、実際に再雇用にも繋がっています。

参照:「退職したら終わりという雰囲気を変えられた」大英産業がアルムナイ立ち上げで見た3年間とは

10. イオンモール株式会社(小売/大企業)

「地域共創」の実現に向けアルムナイをパートナーと位置づけ、再雇用や新規事業創出を目指しています。専用SNSやオフライン交流会「ホームカミングデー」を通じて関係を構築し、設立約1年で3名のウェルカムバック採用を実現するなど、具体的な成果を上げています。

参照:【2024カンファレンスレポート】 なぜ今「アルムナイ」との関係構築を開始したのか? ~業界の異なる大手企業3社の背景、成果、展望を探る~

アルムナイ戦略の第一歩として、まずは成果の出やすい「リファラル採用」から強化しませんか?

>> 「リファラル採用の3つの失敗と7つの成功ポイント」を無料でダウンロードする

まとめ

本記事では、アルムナイの定義から、その重要性が高まる背景、具体的なメリット・デメリット、導入ステップ、そして企業の成功事例までを詳しく解説しました。

アルムナイ制度は、単なる「出戻り採用」の枠組みを超え、退職者を貴重な人的資本と捉え、企業と個人が長期的に価値を共創するための戦略的な取り組みです。労働力不足の深刻化、働き方の多様化、そして人的資本経営への移行という社会変化を背景に、社外の優秀な人材との新たな関係構築が企業の競争力を左右します。

アルムナイとのネットワークは、この課題に対する強力な解決策となり、採用コストの削減や即戦力確保はもちろん、企業ブランディングの向上、新たなビジネス機会の創出、リファラル採用の活性化など、多岐にわたる利益をもたらします。トヨタ自動車などの大企業からスタートアップまで、多くの企業が既に大きな成功を収めています。

これからの時代、退職者との関係をコストではなく「資産」と捉え、戦略的なネットワークを構築・運用することは、持続的な成長を目指す企業にとって不可欠な経営課題と言えるでしょう。